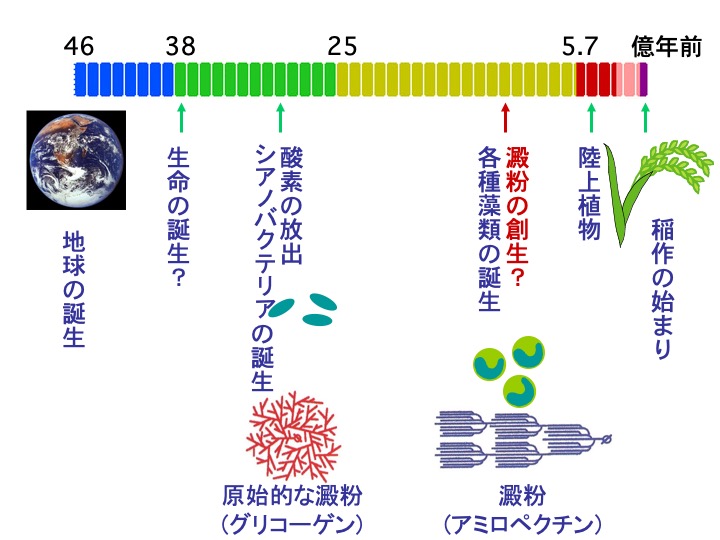

澱粉の創生

植物だけが作り出す澱粉。この澱粉は地球上でいつ頃、誕生したのでしょうか?

澱粉は、植物が陸上に上がる以前、海の中でできたと考えられています。それは、原始的な海産性の緑藻において、澱粉の蓄積が認められるからです。さらに一部のシアノバクテリアにおいても、澱粉性多糖を作り出す能力が見つかりました (Nakamura et al. 2005, Suzuki et al. 2013)。右(下)の図にポインターを合わせてみてください。私たちは、原始的な光合成微生物であるシアノバクテリアを用いて、澱粉合成システムがどのように成立したのかを明らかにしようとしています。私たちの生活に不可欠な澱粉、その合成の成立機構を明らかにすることで、澱粉の利用を更に拡大することができると期待されます。

遺伝子組換え技術によるシアノバクテリアのグルカン代謝制御

近年、澱粉合成系に関わる酵素系の全容が明らかにされつつありますが、それらの酵素同士の相互作用など、調べることは多く残されています。そのためのアプローチの一つとして、私たちは、シアノバクテリアを用いた澱粉生合成研究を進めています。

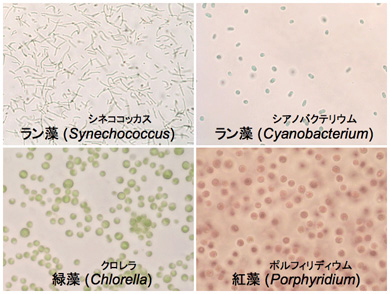

シアノバクテリアはラン藻とも呼ばれ、細胞構造が簡単な原核生物に属します。シアノバクテリアの澱粉(貯蔵多糖)合成に関わる酵素系は単純であり、遺伝子数も限られています。この遺伝子を一つ一つ特異的に失活させ、その影響を調べることにより、貯蔵多糖の代謝機構を明らかにしようとしています。また植物(イネ)の澱粉代謝に関わる遺伝子をシアノバクテリアに導入して発現させ、詳細な酵素機能を明らかにしようとしています。

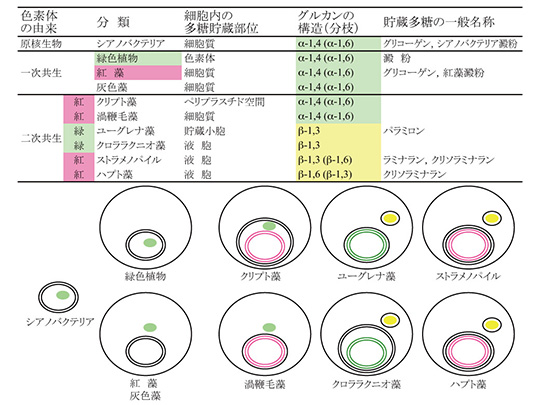

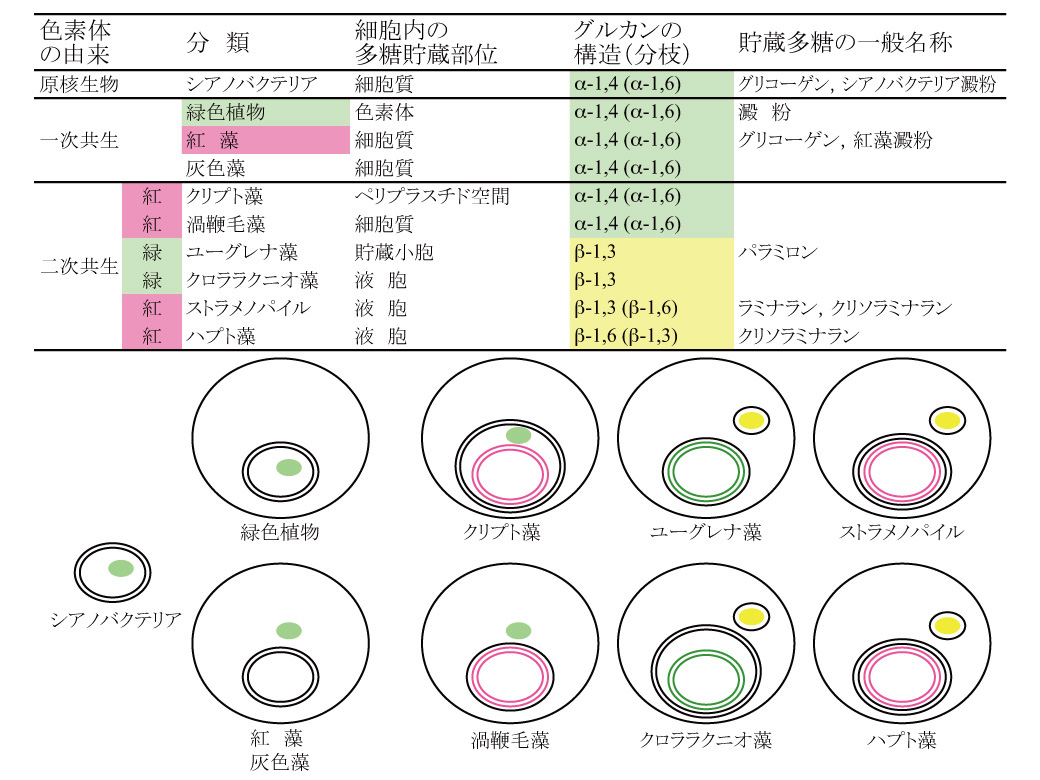

藻類の澱粉構造・代謝の多様性

シアノバクテリアから少し視点を広げ、各種藻類における貯蔵多糖の多様性について 総説 (Suzuki and Suzuki 2013) にまとめました。また、貯蔵多糖構造の決定に重要な役割を担う枝作り酵素に着目し、原核生物におけるその分布を総説 (Suzuki and Suzuki 2016) にまとめました。

関連して、真核生物の枝作り酵素に関する最近の研究動向を 総説 (Suzuki and Suzuki 2020) にしましたので併せてご覧ください(英語版 と 日本語版 があります)。

そもそも藻類とは?

藻類とは、光合成を行って酸素を出す生き物のうち、陸上植物(コケ、シダ、種子植物)に含まれないものをまとめた呼び名です。藻類の範囲を真核生物に限定する考え方もあり、その場合は原核生物であるシアノバクテリアは除外されます(私、鈴木英治もこの立場です)。ただしシアノバクテリアの古称である藍藻(ラン藻)は今でもよく用いられており、研究者間でも立場の違いが見られます。各種藻類の系統関係については上記 総説 (Suzuki and Suzuki 2013) の中でも述べています。