主な研究内容

消毒しなくてもよいクリーンな種子を選抜する

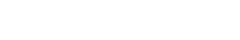

いもち病をはじめとしたイネの病気のほとんどが種子より伝染します。病気の蔓延を防ぐため、一般には種子を化学農薬で消毒しますが、環境に優しい技術としてお湯や微生物で種子を消毒する方法も普及しています。しかし、これらの方法は不完全のため、時々病気が発生し問題となります。そこで、これら技術の改良や新たな消毒技術の開発を進めています。

ばか苗病発生現場

もみ枯病

苗いもち

苗立枯病

苗立枯細菌病

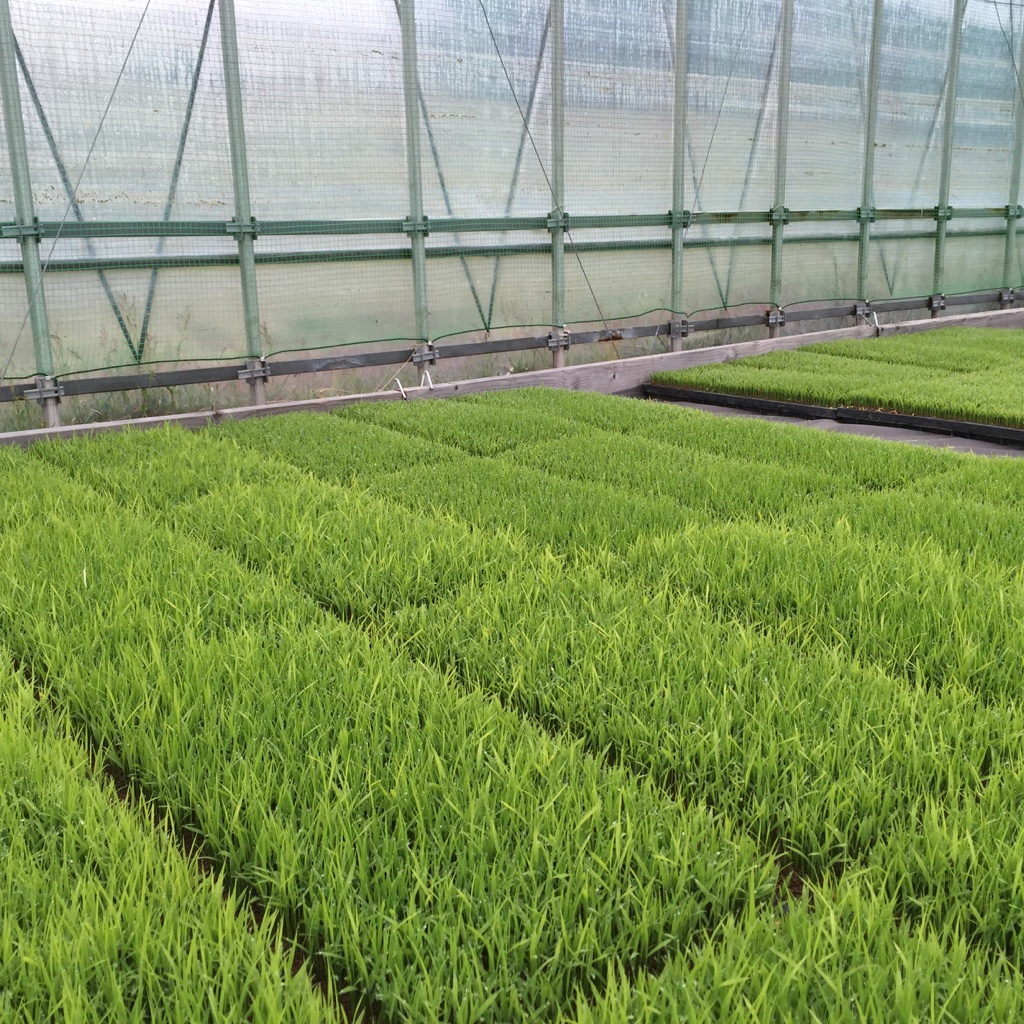

原因不明のウイルス病を解明する

消費者のニーズに応えるため様々な新しい農産物が輸入されていますが、それと同時に日本に発生していなかった病気や原因不明の病気が侵入して農家を困らせています。これらの病気のうち県内外で発生した原因不明のウイルス病について病原ウイルスを同定し、防除方法について農業試験場などの研究機関と協力して研究を行っています。

リンドウのウイルス病

アルストロメリアのウイルス病

新種のpassiflora distortion virus

薬用植物センキュウのウイルス病

DNA親子鑑定技術を応用して病原菌の発生生態を解明する

病原菌の個体識別にDNA鑑定技術を利用して「病気がどこからやってくるのか、どのように蔓延していくのか、どれだけ飛んでいくのか」イネの病気と外国からやってきたウイルス病を題材にして研究しています。

いもち病が発生した水田

ばか苗病が発生した水田

タマネギに発生する病害制御

秋田県大潟村ではタマネギの産地化が進められていますが、病害の発生が大きな壁となっています。現在大潟村のタマネギに発生する病害を特定し、防除技術の確立を進めています。

シュウドモナス菌の接種試験

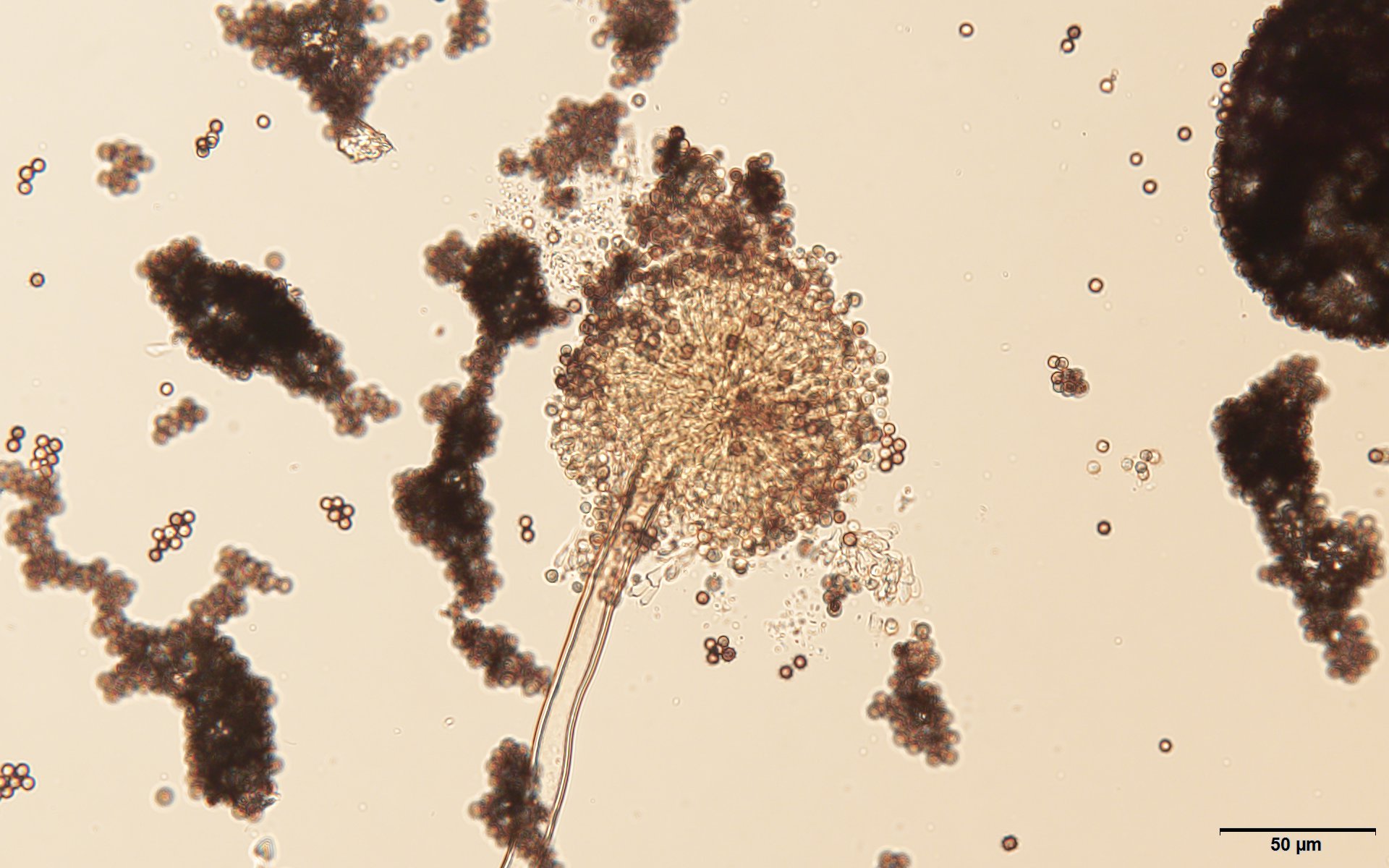

黒かび病菌

黒斑病菌

植物(作物)の根に潜む菌類の研究

植物が健康に育つためには根が健康でなければなりません。ところが土のなかにはいろいろな病原菌がいて、虎視眈々と植物を狙っていますので、これから植物を守ることはなかなか簡単ではありません。皆さんは連作障害という言葉をご存知でしょうか。同じ圃場で一種類の作物を繰り返して栽培すると次第に(時には急激に)生育が悪くなり、最初に栽培したときと同じような収穫を得られなくなる現象です。水稲以外のほとんどの作物で、またどこで栽培しても見られます。この主たる原因が土壌伝染性病害(土壌病)なのです。土壌病に悩まされるのは連作したときだけではありませんが 、病原菌が土のなかに潜んでいますので、これから植物を守ることは容易ではありません。このやっかいな問題に対して私たちは現在次のアプローチをしています。①土壌に生息する有害微生物を迅速・的確に検出し、植物への影響を予測する技術の開発、②植物の根における病原菌とその拮抗微生物の生態を解明し、病原菌の植物への影響を浮き彫りにするとともに病原菌の生態的な弱点を解明すること、③もともと土の微生物の世界にあるバランスを保とうとする力(生態的緩衝力)を利用して病原菌などの有害微生物が突出して優勢となること押さえ込むこと目指す研究。

ハツカダイコン根こぶ病

ホウレンソウ萎凋病

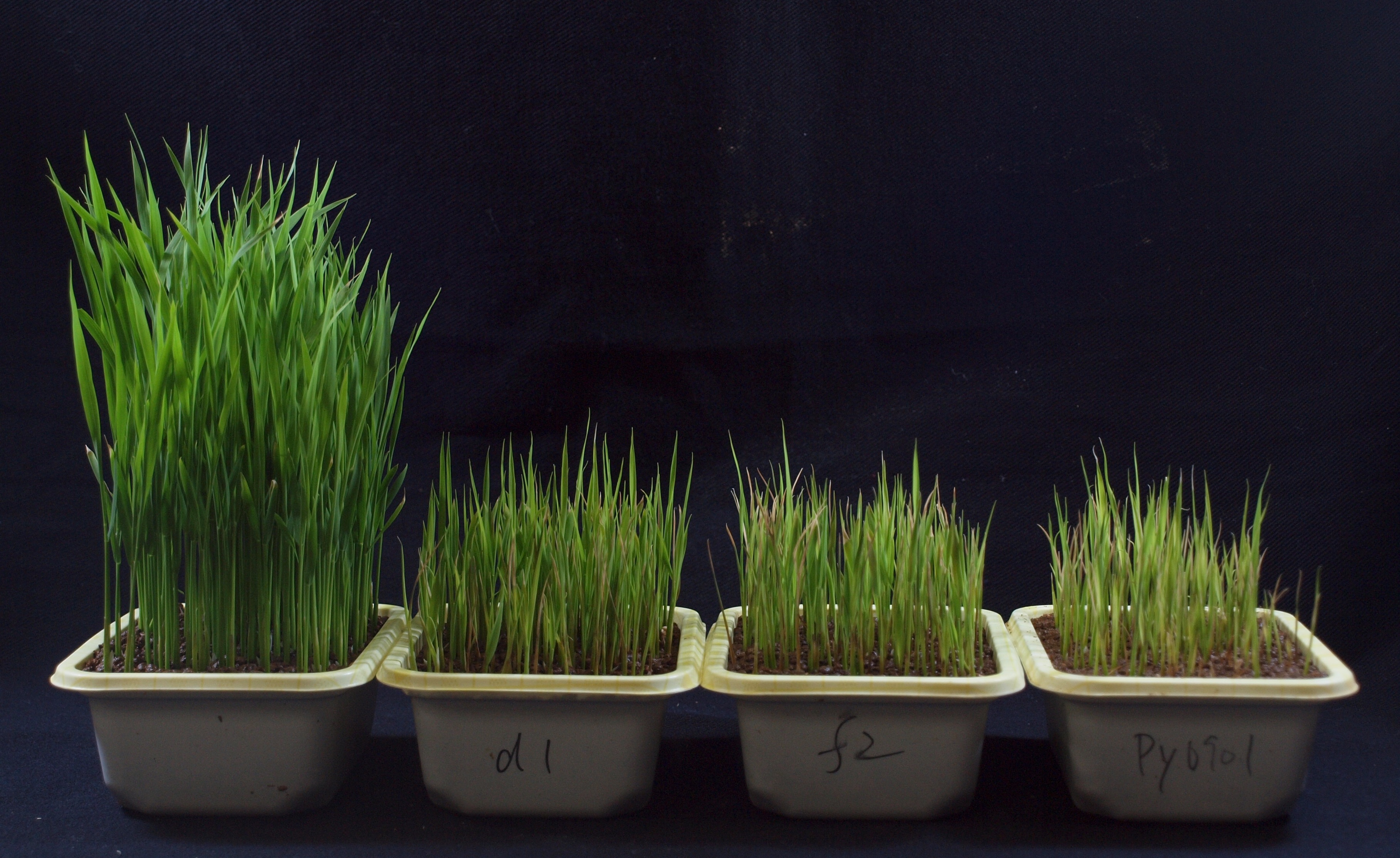

イネ苗立枯病 接種試験

科学的に減農薬を実現する技術の開発

植物の葉や茎に起こる空気伝染性の病気には、農薬をカレンダーに従って散布する方法がありますが、不必要に散布する危険性もあります。私たちは、イチゴなどの作物の病害を対象として、病気の出かたに適した防除方法の確立を目指しています。成果から不要な農薬散布の問題の克服、技術開発の向上、そして次世代技術の基礎を作っています。

イチゴ苗に噴霧接種試験

イチゴ炭疽病の小斑点

イチゴ苗の炭疽病による枯死